2025/07/23

「建売住宅の平均価格って、実際いくらくらいなんだろう?」

マイホームを検討し始めると、多くの方が真っ先に気になるのが「価格の目安」と「注文住宅との違い」です。手頃にマイホームが手に入ると言われる建売住宅ですが、実際には諸費用や土地代など、想像以上に出費がかさむ場合もあります。

そこで本記事では、最新の建売住宅の平均価格や地域ごとの相場、注文住宅との価格差、見落としがちな諸費用までを一挙に解説します。価格の仕組みを正しく理解し「思ったより高くついた…」と後悔するリスクを減らしましょう。

この記事を読むメリットは、以下の通りです。

- 建売住宅の相場と価格推移を把握できるので、適正価格を見極められる

- 注文住宅と比較して、自分に合った購入方法を選びやすくなる

- 諸費用や予算の立て方まで理解でき、住宅ローン計画を立てやすくなる

読み終える頃には、建売住宅にかかる費用の全体像がわかり「後悔しないマイホーム購入」への第一歩を踏み出せます。

読み終えるまでの目安時間:10分

| ▼この記事を読んでわかること ●建売住宅の平均価格と価格推移 ●建売住宅と注文住宅の価格差 ●建売住宅が安い理由を5つ紹介 ●建売住宅価格の内訳は?|土地・建物本体(ウワモノ)価格に分けて解説 ●建売住宅の諸費用を一挙に紹介! ●建売住宅を購入する際の予算の組み方 |

岐阜県で理想の建売住宅をお探しなら「大丸開発株式会社」へ!

大丸開発では、デザイン性と住宅性能を兼ね備えた多彩な住まいをご用意しています。シックでスタイリッシュな外観から、シンプルで長く愛せるデザインまで、あなたにぴったりの一棟が見つかるはずです。

まずは大丸開発の物件情報をご確認ください。

建売住宅の平均価格と価格推移

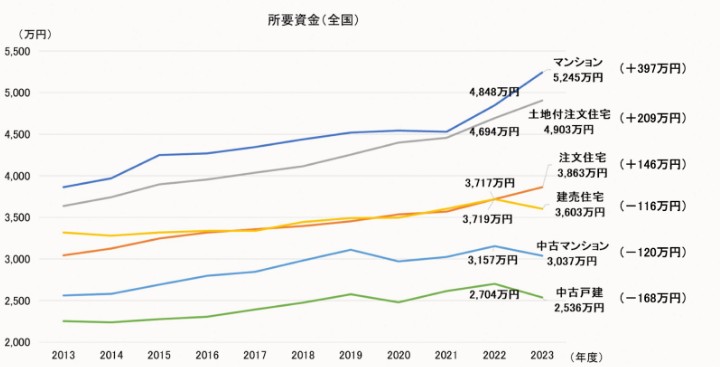

建売住宅の全国平均価格は3,603.2万円です。ここ10年間の価格推移を見ても、建売住宅の価格は緩やかに上昇傾向にあることがわかります。

注文住宅の場合は、全国平均価格だけを参考にすると誤解を生むことがあります。というのも、住宅価格は地域差が非常に大きいため、全国平均だけでは実態にそぐわないケースが多いからです。

以下は地域別の建売住宅の平均価格です。

| 地域 | 価格 |

| 首都圏 | 4,199.3万円 |

| 近畿圏 | 3,720.8万円 |

| 東海圏 | 3,055.1万円 |

| その他地域 | 2,873.0万円 |

| 全国平均 | 3,603.2万円 |

首都圏が4,199.3万円と最も高額で、次いで近畿圏が3,720.8万円、東海圏が3,055.1万円、その他地域では2,873.0万円です。首都圏とその他地域では約 1,326万円もの差があり、地域による住宅価格の二極化が顕著に表れています。

また、建売住宅の坪単価も地域によって大きく異なりますが、建物部分の全国平均は1坪あたり50〜70万円程度が目安とされています。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

建売住宅と注文住宅の価格差

建売住宅と注文住宅(土地付き)の価格差は2023時点で、全国平均1,300.2万円あり、建売住宅の方が安くなっています。地域別の価格差も見てみましょう。

| 地域 | 建売住宅 | 注文住宅(土地付) | 価格差 |

| 首都圏 | 4,199.3万円 | 5,679.6万円 | 1,480.3万円 |

| 近畿圏 | 3,720.8万円 | 5,265.3万円 | 1,544.5万円 |

| 東海圏 | 3,055.1万円 | 4,810.5万円 | 1,755.4万円 |

| その他の地域 | 2,873.0万円 | 4,299.3万円 | 1,426.3万円 |

| 全国平均 | 3,603.2万円 | 4,903.4万円 | 1,300.2万円 |

全国的に見ると、建売住宅は注文住宅に比べて1,300万円以上低価格で購入できることがわかります。特に東海圏では1,755万円もの差があり、建売住宅のコストパフォーマンスが際立っています。

地域によって価格差や相場は大きく異なるため、お住まいのエリアの平均価格を把握した上で物件を検討しましょう。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

建売住宅が安い理由を5つ紹介

前述した通り、建売住宅は注文住宅よりも安く購入できます。ここでは、なぜ建売住宅が安く購入できるのかを詳しく解説します。

| ▼建売住宅が安い理由を5つ紹介 ●理由①|土地を一括で仕入れるから ●理由②|設計が限定的だから ●理由③|工期を短縮できるから ●理由④|モデルハウスが不要だから ●理由⑤|資材を大量に仕入れるから |

理由①|土地を一括で仕入れるから

建売住宅が注文住宅より安く提供できる理由のひとつは、土地の一括仕入れでコストを大幅に抑えているからです。

個人で戸建てを建てる場合は土地を単独で購入しますが、建売業者は広い土地をまとめて仕入れ、複数の区画に分けて販売します。まとめ買いによって、1区画あたりの土地単価を抑えられます。

また、造成工事や役所への申請などの手続きをまとめて進めることで、手間とコストを圧縮可能です。建売住宅は短期間で販売する前提のため、利益率を多少下げても土地の回転率を優先でき、その分価格が抑えられます。

理由②|設計が限定的だから

建売住宅が注文住宅に比べて安い理由として、設計があらかじめ限定されている点も挙げられます。注文住宅では顧客の要望に合わせて一から間取りや外観を設計し、細かな仕様変更にも対応します。

しかし、建売住宅ではすでに決まったプランを複数棟に適用するため、個別対応が不要です。そのため、設計士の追加業務や確認申請にかかる手間と費用だけでなく、打合せがない分の人件費も削減できます。を削減できます。

また、一度作成した設計図を同じエリアの複数棟で使い回すことで、設計コストを効率的に分散できるのもポイントです。顧客ごとに細かい仕様変更がないため、現場での手戻りもなくスムーズに工事が進みます。

理由③|工期を短縮できるから

工期を短く抑えられることも、建売住宅の価格が安い理由のひとつです。建売住宅の現場では、作業がパターン化され、職人の手戻りが最小限になります。

工期が短縮されることで、仮設トイレや足場などの仮設費用、現場監督の人件費など、工事に付随する間接コストを削減できます。

また、素早く販売・引き渡しができれば、建築会社側の資金回収サイクルが早まり、全体のコストを下げることが可能です。この効率の良さは、土地の仕入れから建築、販売までを一気通貫で進める建売ビジネスだからこそ実現できる仕組みと言えます。

理由④|モデルハウスが不要だから

建売住宅の場合、実際に販売する物件をそのまま見学用として活用するため、モデルハウスを新たに建てる必要がありません。その分、土地代や建設費用を一棟あたりに上乗せする必要がなくなります。

また、展示用に特別な内装やオプション設備を付ける必要もないため、必要最低限のコストで済むのもコスト削減のポイントです。無駄を省いた実物販売の仕組みにより、購入者は安く住宅を購入できます。

理由⑤|資材を大量に仕入れるから

建売住宅では資材を大量に仕入れることで、メーカーやサプライヤーからの数量割引が適用され、材料費を抑えることが可能です。

また、継続的な取引実績があることで価格交渉もしやすくなり、資材費を安定的に低く維持できます。資材の発注から配送までをまとめることで、物流コストも削減でき、全体の原価をさらに圧縮します。

このように大量仕入れのスケールメリットは、注文住宅では得られないポイントです。結果として、住宅購入者にとっては必要十分な品質を確保しながら、価格を抑えた住まいを手に入れられます。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

建売住宅価格の内訳は?|土地・建物本体(ウワモノ)価格に分けて解説

ここでは、建売住宅の内訳を土地・建物本体(ウワモノ)価格に分けて解説します。

| ▼建売住宅価格の内訳は?|土地・建物本体(ウワモノ)価格に分けて解説 ●内訳①|土地代 ●内訳②|建物本体(ウワモノ)代 |

内訳①|土地代

土地代は基本的に「地域の坪単価×敷地の坪数」でおおよその金額を算出できます。

例えば、郊外の坪単価が20万円で40坪の敷地なら、土地代だけで約800万円です。ただし、実際には道路付けや形状、周辺環境などによって単価は上下します。

建売住宅では土地と建物がセットで販売されるため、土地単体の価格が示されない場合も多いのが特徴です。そのため、土地代を正確に把握するには、同じエリアの坪単価や近隣の分譲地価格を参考に相場観をつかむことがおすすめです。

お住まいの地域の土地価格が知りたい方は土地データから確認してみましょう。

内訳②|建物本体(ウワモノ)代

土地代がわかれば、建売住宅の総額から逆算して「建物本体(ウワモノ)」の価格をおおまかに把握できます。

建売住宅の場合、土地と建物をセットで販売するため、チラシやパンフレットには「総額」で表示されるのが一般的です。追加オプションが必要なケースもあるため、どこまでの設備が標準搭載されているかも確認しましょう。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

建売住宅の諸費用を一挙に紹介!

建売住宅の購入では、本体価格以外にもさまざまな諸費用が発生します。諸費用の内訳を一つずつ解説するので、資金計画に役立ててください。

| 建売住宅の諸費用 | 価格 |

| 手付金 | 物件価格の5~10%(購入した場合は購入費用に当てられる) |

| 印紙税 | 数万円 |

| 仲介手数料 | 上限:物件価格×3%+ 6万円+消費税 |

| ローン手数料・保証料 | ・手数料:3万〜5万円 ・保証料:借入額の2%前後 |

| 不動産取得税 | 3%※軽減措置あり |

| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.15% |

| 各種保険料 | 5年で20万〜50万円 |

| 司法書士への依頼料 | 10万円前後 |

| 固定資産税・都市計画税 | ・固定資産税:評価額の1.4% ・都市計画税:0.3% |

| その他(引越し・家具等) | 10万〜50万円 |

諸費用①|手付金

建売住宅を購入する際、契約時にまず発生するのが「手付金」です。一般的には物件価格の5~10%程度を目安に設定されています。

手付金は、買主が「物件を購入する意思がある」という証拠金のような役割を果たすもので、契約が成立すれば購入代金の一部に充当されます。

ただし、購入者の都合で契約を解除する場合には、支払った手付金は基本的に返金されない点に注意しましょう。売主側の都合で契約を解除する場合は、支払った手付金の2倍を買主に返金します。

つまり、手付金には買主と売主の双方が安易に契約を破棄できないようにする役割があります。金額は契約書に明記されているため、支払い時期や金額をしっかり確認しましょう。

諸費用②|印紙税

印紙税は、建売住宅を購入する際に作成する不動産売買契約書や住宅ローン契約書にかかる国税です。価格ごとに支払う値段が異なるので以下にまとめました。

| 物件価格 | 印紙税 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

参考:国税庁

また、住宅ローンを利用する場合には、金銭消費貸借契約書にも別途印紙税が発生する点も把握しておきましょう。

諸費用③|仲介手数料

仲介物件の場合、不動産会社が売主と買主の間に立って取引をサポートするため、仲介手数料がかかります。仲介手数料の上限は法律で「物件価格×3%+ 6万円+消費税」と決められています。

一方で、ハウスメーカーや不動産会社が自社の物件を直接販売する「売主物件」であれば、仲介手数料は一切かかりません。数十万円単位の大きなコストカットにつながるため、購入前に仲介か直販かをしっかり確認しましょう。

なお、大丸開発では仲介手数料0円です。2,000万円台でも設備の整った物件を多数取り扱っておりますので、気になる方はぜひ一度ご確認ください。

諸費用④|ローン手数料・保証料

建売住宅を住宅ローンで購入する場合、多くの方が見落としがちなのがローン手数料・保証料です。まず、ローン手数料は、金融機関が融資手続きをする際に発生するもので、一般的に3万円〜5万円程度が相場です。

また、保証料とは、もしローンの返済が滞ったときに保証会社が代わりに返済する仕組みに必要な費用で、借入金額の2%前後が目安です。

保証料が不要な「保証料込み金利型」のローン商品も登場しています。金融機関によって手数料体系は大きく異なるので、事前にしっかりシミュレーションしておきましょう。

諸費用⑤|不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税です。取得後に各都道府県から納税通知書が届き、一般的には取得した不動産の課税標準額に税率をかけて計算されます。

住宅用の土地・建物の場合、税率は基本3%とされており、例えば課税標準額が2,000万円であれば、税額は約60万円です。ただし、マイホーム購入では多くの場合軽減措置が適用されます。

新築住宅で一定の条件を満たしていれば、課税額が大幅に減額され、結果として0円になるケースも少なくありません。詳しくは自治体のホームページや税務署に確認しておくと安心です。

諸費用⑥|登録免許税

土地や建物を自分の名義にするには、法務局に所有権移転登記する必要があり、このとき課される税金が登録免許税です。新築住宅の場合、軽減措置が適用されると税率は「固定資産税評価×0.15%」が基本となります。(令和9年3月31日まで)

例えば、固定資産税評価額が1,500万円であれば、登録免許税は2万2,500円程度です。「評価額」は物件の販売価格ではなく、自治体が定めた基準に基づいて算出されるため、市場価格より低めになります。

また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記にも登録免許税がかかり、こちらは「借入金額×0.1%」が目安です。登記関連の税金は法務局での手続き時に必要になるため、司法書士報酬と併せて資金計画に含めておきましょう。

諸費用⑦|各種保険料

各種保険料がかかる点も確認しておきましょう。

建売住宅を購入し、住宅ローンを利用する場合に、火災保険の加入が義務付けられるのが一般的です。火災保険とセットでしか加入できない地震保険を検討する方も多くいます。

保険料の目安としては、火災保険と地震保険をセットで5年間契約した場合、20万〜50万円程度が相場です。補償範囲やオプション、免責金額によって保険料は変動するため、複数社から見積もりを取り、補償内容を比較しましょう。

諸費用⑧|司法書士への依頼料

土地や建物の権利を正式に取得するには、登記手続きが必要です。登記は専門性が高いため、多くの場合が司法書士に依頼します。

司法書士報酬は所有権移転登記の内容や物件の所在地、登記の件数によって異なりますが、一般的には10万円前後が目安です。また、住宅ローンを組む際には、金融機関が物件を担保に取るための抵当権設定登記も必要となり、その分の報酬が追加されます。

諸費用⑨|固定資産税・都市計画税

建売住宅を購入すると、その後毎年かかるのが固定資産税と都市計画税です。購入時にも引渡し日のタイミングによって、前所有者(売主)と税金を日割りで精算するのが一般的なルールです。

固定資産税の税率は標準で評価額の1.4%、都市計画税は0.3%程度がかかります。

想定外の出費になりがちなため、購入前に売主と精算額を確認しておくと安心です。新築住宅の場合は固定資産税の軽減措置などが適用されるケースもあるので、併せて確認しておきましょう。

諸費用⑩|その他(引越し・家具等)

物件費用以外にかかるのが、引越し費用や家具・家電の買い替え費用です。

引越し費用は距離や荷物量、時期によって大きく変動しますが、特に繁忙期(3〜4月)は費用が高騰しやすい傾向にあります。また、新居に合わせて家具や家電を一新する方も多く、これらを合わせると数十万円単位の出費になることも珍しくありません。

引越し業者によっては不用品買取サービスを実施しているところもあるので、事前に比較しておくのがおすすめです。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

建売住宅を購入する際の予算の組み方

建売住宅を購入する際には、物件価格だけでなく、返済計画や将来のライフプランまで含めた無理のない予算設定が欠かせません。

ここでは、安心して建売住宅を購入する上で押さえておきたい予算の組み方のポイントを具体的に解説します。

| ▼建売住宅を購入する際の予算の組み方 ●予算の組み方①|返済負担率をベースに予算を組む ●予算の組み方②|住宅ローン控除など優遇制度を考慮して予算を組む ●予算の組み方③|将来のライフプランを踏まえて予算を組む ●予算の組み方④|建売住宅の売却価格を意識して予算を組む |

予算の組み方①|返済負担率をベースに予算を組む

建売住宅の購入で最も大切なのは、無理のない返済計画を立てることで、その基準となるのが「返済負担率」です。

返済負担率とは、年収に対する年間ローン返済額の割合を指します。一般的に安全とされる返済負担率は年収の25%前後が目安です。例えば、年収500万円の場合、年間の返済額は125万円以内、月々の返済は10万円程度が無理なく返済できるラインになります。

次に、月々の返済額をもとに「借入可能額」を逆算し、自己資金と併せて購入可能な物件価格を割り出します。例えば、金利1.5%・35年ローンの場合、月々10万円の返済額でおおよそ3,000万円前後の借入が可能です。

このように、返済負担率を基準にすることで、無理のない返済計画が立てられます。

予算の組み方②|住宅ローン控除など優遇制度を考慮して予算を組む

建売住宅の予算を組む際は、住宅ローン控除などの優遇制度を上手に活用することも大切です。住宅ローン控除は、一定の要件を満たした住宅ローン利用者が、年末のローン残高を所得税から控除できる仕組みです。

「すまい給付金」や親からの資金援助に対する贈与税非課税枠などの制度も活用できる場合があります。これらの優遇制度には対象要件や申請期限があるため、事前に確認しておきましょう。

建売住宅の住宅ローン控除について、以下の記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

>>建売住宅の住宅ローン控除とは?最新の条件や手続きを徹底解説

予算の組み方③|将来のライフプランを踏まえて予算を組む

建売住宅の購入では、将来のライフプランを踏まえて予算を立てることが大切です。現在の収入だけを基準に予算を決めてしまうと、子どもの教育費や老後資金などと住宅ローン返済が重なり、家計を圧迫するリスクがあります。

そのため、将来どのくらいの費用がかかるのかを事前にシミュレーションしておきましょう。例えば、上記の他にも以下のような支出が考えられます。

- 修繕・リフォーム費用、固定資産税の継続支払い

- 新車購入費、買い替え費用、車検・保険料

- 親の介護費用、自身の医療費負担の増加

共働きの場合も、産休・育休、転職などで世帯収入が変動するリスクを見込むことが大切です。建売住宅購入の際には、家族単位でのライフプランを立てることをおすすめします。

予算の組み方④|建売住宅の売却価格を意識して予算を組む

建売住宅を購入する際は、将来的に売却する可能性まで考えて予算を組むのも賢い方法です。住宅ローンは長期にわたるため、転勤や家族構成の変化などで住み替えが必要になることもあります。

資産価値の高い物件を選べば、将来の売却でローン残債を補いやすく、余計な自己負担を抑えられます。特に駅近や人気の学区、商業施設が充実したエリアは需要が高く、土地の評価額も安定しやすい点が魅力です。

築年数とともに建物の価値は下がりますが、土地の価値は比較的変動が少ないため、土地条件もしっかり確認しましょう。

>>新着物件情報をどこよりも早くお知らせするLINEを登録してみる

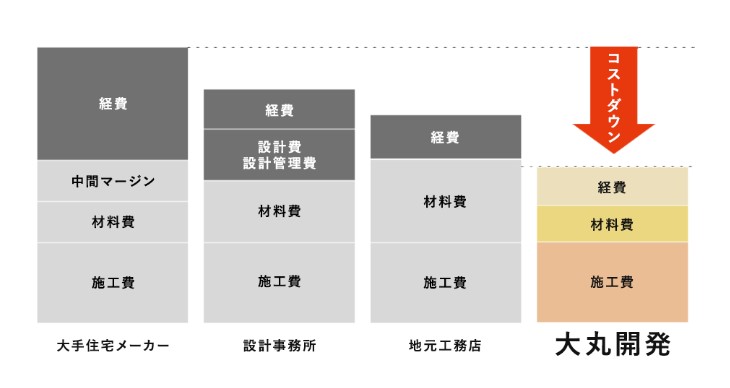

大丸開発は、岐阜県を中心に分譲住宅・建売住宅を販売している会社です。大丸開発では、「暮らしにプラスな自由を」をテーマに、デザイン性・住宅性能の高い住まいを販売しています。

大丸開発は、土地の仕入れから販売までをすべて自社で一貫対応することで、適正価格を実現。注文住宅のような細部へのこだわりとデザイナーズ住宅の美しさを兼ね備えた高品質な住まいをご提供しています。

2,000万円台というお値打ち価格で、月々5万円台から理想の暮らしを始められるのも大きな魅力です。まずは最新の住宅情報をご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

エリア別に見る建売住宅価格のまとめ

この記事のまとめ

- 建売住宅の全国平均価格は約3,600万円だが、地域によって大きな差がある

- 注文住宅と比較すると、建売住宅は平均1,300万円以上安く購入できる

- 建売住宅には本体価格以外に諸費用が多く発生するので注意

建売住宅の全国平均価格は約3,600万円ですが、地域によっては1,000万円以上の差があるため、相場を把握することが大切です。注文住宅と比べると、建売住宅は平均で1,300万円以上安く購入できます。

ただし、本体価格以外にもさまざまな諸費用が発生するため、資金計画を立てる際は見落とさないよう注意しましょう。

大丸開発株式会社では、岐阜県の住宅に関する最新情報を随時発信しています。岐阜県で分譲住宅や建売住宅の購入をお考えの方は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。